亲爱的家长朋友们:

大家好!

夏秋季是虫媒传播疾病的高发季节。炎热的天气为致病细菌的滋生、繁殖创造了条件,活跃的蚊子更成为健康隐患——它们不仅会让人瘙痒难耐,更可能传播多种疾病。基孔肯雅热和登革热都是经伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播的急性传染病。为有效预防伊蚊传播的基孔肯雅热和登革热,守护您与孩子及全家人的健康,在此特别邀请大家一起了解这两种蚊媒传染病的防控知识,共同做好防护措施。

一、什么是基孔肯雅热?

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,主要通过白纹伊蚊、埃及伊蚊叮咬传播。

传染源:基孔肯雅热患者、隐性感染者、带病毒的非人灵长类动物。

传播途径:主要通过携带基孔肯雅病毒的伊蚊叮咬传播,在我国传播媒介主要为白纹伊蚊和埃及伊蚊。少数情况下也可经输血传播和母婴传播。

潜伏期:一般为1至12天,多为3至7天。

典型症状:常见为突然发热和关节疼痛。关节疼痛主要累及手腕、踝、趾等小关节,也可涉及膝和肩等大关节,剧烈的关节疼痛可导致行动困难。其他症状还包括头痛、肌肉痛、关节肿胀、皮疹、恶心、疲劳等。偶有引发眼部、心脏及神经系统并发症的报道。多数患者1周内会好转,但30%至40%的患者关节疼痛可能会持续数月甚至数年,对生活质量造成显著长期影响。

二、什么是登革热?

登革热是由登革病毒引起的经伊蚊叮咬传播的急性传染病。

传染源:登革热患者、隐性感染者、带病毒的非人灵长类动物。

传播途径:主要通过携带登革病毒的伊蚊叮咬传播,在我国传播媒介主要为白纹伊蚊和埃及伊蚊。少数情况下也可经输血传播和母婴传播。

潜伏期:(从被携带病毒的蚊子叮咬到症状开始的时间)一般为1至14天,多为5至9天。

典型症状:大多数感染者没有症状或症状轻微,不过,一旦发病,患者会出现一系列典型症状:

1. 突发高热:体温可达40℃以上。

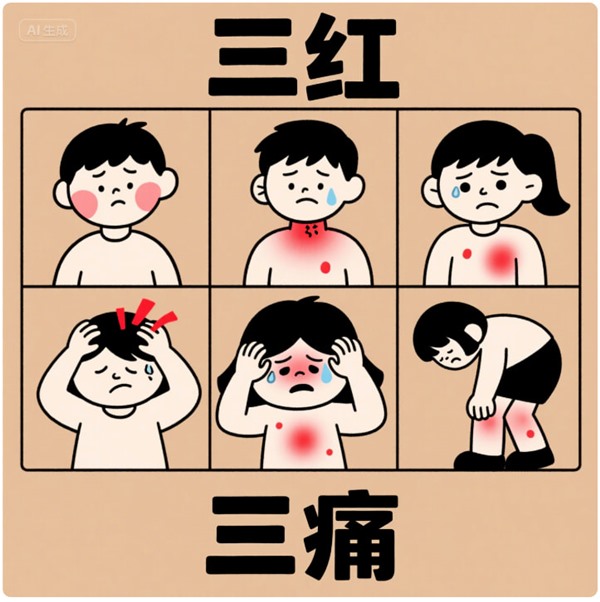

2. “三痛”:剧烈头痛、眼眶痛、全身肌肉及关节痛。

3. “三红”:面部、颈部、胸部潮红。

4. 皮疹:四肢或躯干出现充血性红疹。

5. 恶心、呕吐、腹泻、食欲不振等消化道症状。

6. 严重者可发展为登革出血热或登革休克综合征,甚至危及生命。

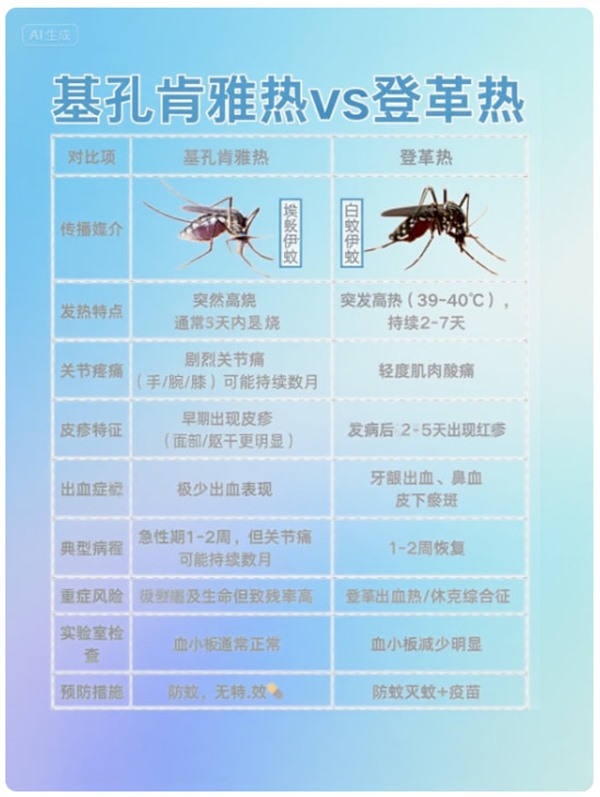

三、如何区分“两热”?

四、防护指南

1.清积水每日一查:检查花盆托盘、空调排水槽、废弃轮胎等积水容器,落实“翻盆倒罐”行动。每周一清:水培植物(如富贵竹等)要每周换水并清洗根部;宠物饮水碗需每日清洗。重点区域整治:对地下室、天台、建筑工地等易积水区投放灭蚊幼缓释剂,填平洼地。

2.防叮咬家中需安装(修复)纱门纱窗,卧室建议挂蚊帐;避免在蚊虫活跃时段(7-9点、16-18点)长时间户外活动;外出穿浅色长袖长裤(蚊子对深色衣物趋性是浅色的3倍),未被衣物覆盖的皮肤需喷涂含避蚊胺(DEET)或派卡瑞丁的驱蚊剂(儿童建议浓度10%-15%)。

3.灭虫蚊化学方式灭蚊:使用有合格证号的家用卫生杀虫剂(如蚊香、灭蚊片、杀虫气雾剂等)灭蚊。物理措施灭蚊:使用电蚊拍、灭蚊灯等。

4.警惕症状、及时规范就医。学生上学前需测体温,若发现体温大于等于38℃且伴头痛、关节痛、发热、皮疹、出血倾向等,需向班主任报告,暂缓返校并立即就近就医。就医时需主动告知近期蚊虫叮咬史及出行史。若确诊“两热”,需隔离至发病日起≥7天,且体温正常>24小时,到社区卫生服务中心开具复课证明才能返校,避免校园传播。

健康无小事,防蚊抗疫需重视。让我们携手努力,科学预防登革热和基孔肯雅热,为全体师生创造一个健康、安全的教学环境!